La captation carbone : une si « chère » ambition

Si la géo-ingénierie est prête à manipuler cycles océaniques, nuages et glaciers polaires, son champ d’action principal est bien sûr l’atmosphère. Entre ainsi en jeu la DAC (Direct Air Capture), technique de captage de dioxyde de carbone dans l’air. Le principe ? Capter dans l’air les gigatonnes de gaz à effet de serre émises par l’homme, carburant principal du changement climatique, pour ensuite les stocker pour des milliers d’années dans d’immenses poches souterraines.

Une approche à ne pas confondre avec celle d’une technique cousine, dite du CCS (Carbon Capture Storage, ou captage et stockage du dioxyde de carbone). Cette dernière consiste à récolter le CO2 sur les sites industriels polluants avant qu’il ne se dissipe dans l’atmosphère (directement au niveau des cheminées d’évacuation par exemple), là où le DAC le capte a posteriori dans l’air ambiant. Nous avions détaillé le fonctionnement du CCS et ses écueils dans notre no 51. Son objectif est ainsi de capter le CO2 pour le renvoyer sous terre, dans les poches depuis lesquelles a été extrait le pétrole, permettant l’exploitation de celles-ci jusqu’à la dernière goutte. Cette technique de captage est, sans surprise, financée majoritairement par l’industrie pétrolière.

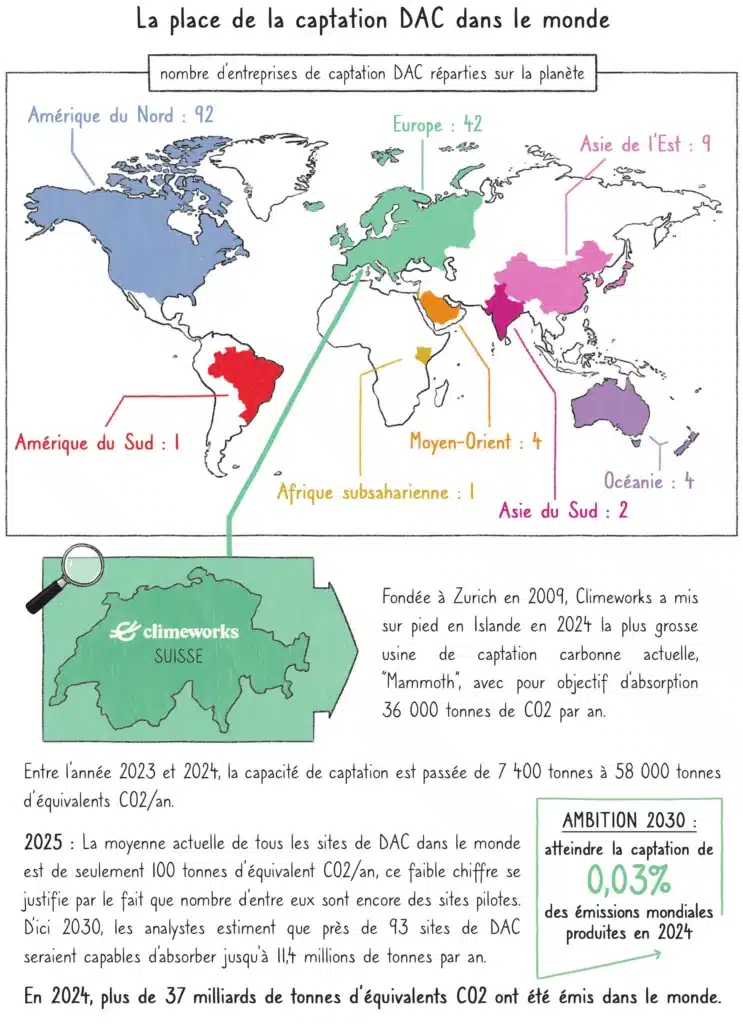

Idée prometteuse sur le papier, la DAC est plus complexe techniquement puisqu’il faut capter le carbone dans l’atmosphère et non en sortie de cheminée. « Ce n’est pas que l’on ne maîtrise pas la technologie, le frein principal est sa rentabilité », explique Sofia Kabbej, chercheuse à l’Iris (Institut de relations internationales et stratégiques). Slimane Bekki, directeur de recherche au CNRS au Laboratoire Atmosphères & Observations spatiales (Latmos), détaille la problématique : « Aller chercher le carbone dans l’atmosphère est extrêmement coûteux et n’est pas du tout rentable. Les flux captés sont très faibles et pas encore satisfaisants. Le comité d’évaluation pour la Science et la Technologie de l’ambassade de France aux États-Unis (ndrl, auquel participe Slimane Bekki) montre que ce n’est pas une solution crédible que d’imaginer régler le problème par la captation carbone. » Entre 2023 et 2024, celle-ci est passée de 7 400 tonnes à 58 000 tonnes d’équivalents CO2/an au niveau mondial. D’ici 2030, les analystes estiment que près de 93 sites de DAC seraient capables d’absorber jusqu’à 11,4 millions de tonnes par an. Mais les chiffres sont têtus et montrent que ces objectifs sont dérisoires puisqu’en 2024, les émissions mondiales ont dépassé les 37 milliards de tonnes d’équivalents CO2. Dit autrement, le plein potentiel de la DAC en 2030 ne pourrait récupérer que 0,03 % des émissions de la seule année 2024.

Mais pourra-t-on faire sans ? « Je suis convaincue que nous avons besoin de la captation carbone, aussi sous la forme de DAC. Mais nous ne devrions pas compter massivement sur elle pour la décarbonation ; économiquement, ce n’est pas logique. Les réductions d’émissions sont beaucoup moins coûteuses. Par contre, la DAC sera utile et économique lorsque nous serons proche d’émissions nulles, afin de compenser celles que l’on ne peut éviter ou tendre vers des émissions négatives », confie Susanne Baur, chercheuse en climatologie à Météo France.

En attendant, la DAC devient une option de choix sur le marché des crédits carbone (une option permettant aux entreprises de réduire artificiellement leurs émissions de CO2, en investissant dans des projets travaillant à lutter contre les gaz à effet de serre). Airbus, Shopify, Microsoft, Amazon ou encore JP Morgan Chase ont ainsi multiplié les investissements auprès des entreprises de DAC. ClimeWorks, 280 Earth, BluSky Carbon, Carbon Blade, Holocene, Sponge DAC… Au printemps 2025, on dénombre 149 entreprises développant des technologies de DAC dans le monde. La course au carbone n’est certainement pas terminée, en atteste la construction à l’été 2024 de “Mammoth”, une usine de captation carbone visant 36 000 tonnes d’équivalents CO2 par an, en Islande.

Quentin Le Van

Illustrations : Sarah Balvay

Paru dans La Brèche n° 12 (juin-septembre 2025)

- « Mettre le carbone sous le tapis : la séquestration et ses promesses », La Brèche no 5, octobre-novembre 2023 ↩︎